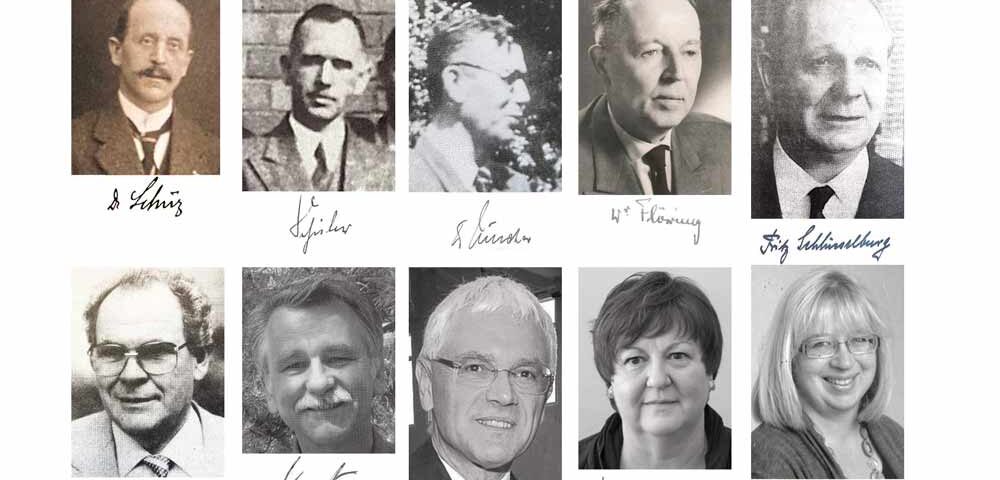

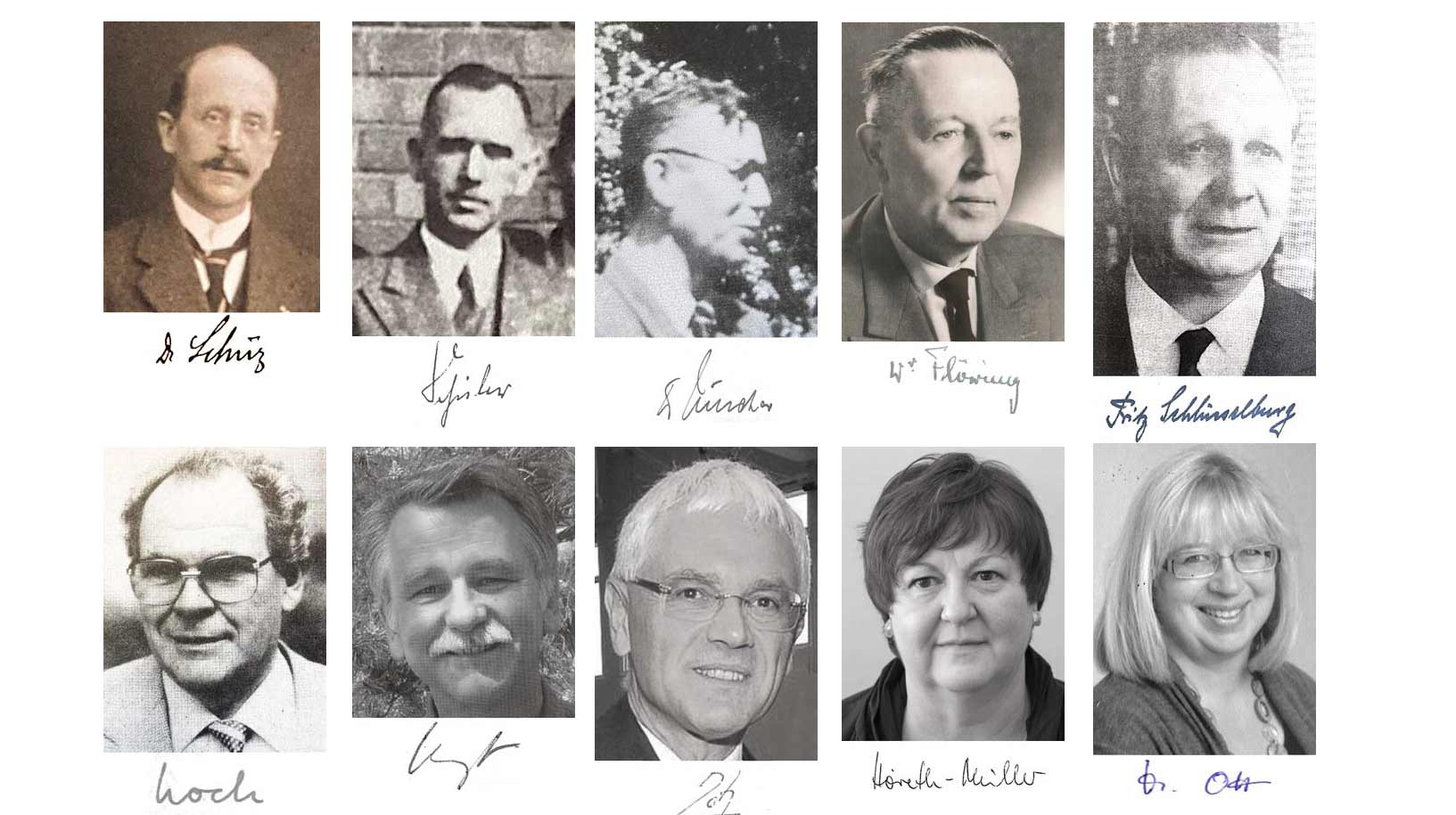

Dr. Ludwig Schüz (*3.7.1865 +2.2.1949)

Dr. Ludwig Schüz (*3.7.1865 +2.2.1949)

Biographie: In Lauterbach geboren besuchte Schüz die dortige Volksschule und die Privatschule des Oberpfarrers Kullmann, von 1879 ab die Realschule I. Ordnung (heutige Georg-Büchner-Schule) in Darmstadt. Nach der Reifeprüfung 1883 studierte er in Gießen Physik, Chemie und Mathematik. Dort absolvierte er auch sein Vorbereitungsjahr am Gymnasium. Vom 1.10.1889 bis 30.9.1890 kam er seiner Militärpflicht nach und erhielt danach 1891 eine Anstellung an der damaligen Privatschule in Langen in der Dieburger Straße. 1892 erfolgte seine Promotion. Bereits am 30.10.1895 wurde er zum Rektor der nun als „Höhere Bürgerschule“ bezeichneten Schule in Langen ernannt. 1914 bis 1916 war er Kompanieführer im Range eines Hauptmanns im ersten Weltkrieg. Am 31.10.1930 wurde er pensioniert.

Sein Wirken:

Sein Wirken:

1899 konnte er als Rektor die „Höhere Bürgerschule“ in die neuen Räumlichkeiten in der Bahnstraße überführen (heutige Ludwig-Erk-Schule). Danach erlebte die Schule einen rasanten Aufstieg: Waren 1892 nur 3 Lehrkräfte bei 66 Schülerinnen und Schülern beschäftigt, so waren es 1918 15 Lehrkräfte und 346 Lernende. 1903 erhielt die Schule die Berechtigung zur Ausstellung des Zeugnisses über die wissenschaftliche Befähigung zum Einjährig-Freiwilligen Militärdienst. Diese Berechtigung war begehrt, da Männer damit nicht zwei oder drei Jahre, sondern nur ein Jahr Militärdienst ableisten mussten. 1914 wurde die Schule zu einer Realschule umgestaltet, auch war an einen Ausbau zur Vollanstalt gedacht (mit dem Abschluss des Abiturs), doch führten nach der Kapitulation Deutschlands wirtschaftliche Notlagen (Inflation und Weltwirtschaftskrise) nicht mehr zu dessen Umsetzung. So musste Schüz noch miterleben, wie die Schülerzahl 1929 auf einen Tiefstand von 127 Lernenden sank.

Dr. Georg Scheuring (*19.01.1891 +15.07.1978)

Dr. Georg Scheuring (*19.01.1891 +15.07.1978)

Biografie: Im Odenwald geboren besuchte Scheuring bis 1909 die Schule und schloss mit dem Abitur ab. Er studierte in Darmstadt, München und Gießen die Fächer Chemie, Mineralogie, Geologie, Physik und Mathematik, erhielt 1911 das Diplom in Chemie und promovierte zum Dr. phil. 1914. Von April 1914 bis November 1918 nahm er als Soldat am ersten Weltkrieg teil. Als Lehramtsreferendar war er von 1918/19 u. a. in Friedberg tätig. Als Lehramtsassessor trat er am 14.8.1919 in den Schuldienst am Realgymnasium Darmstadt ein und wurde 1925 zum Studienrat befördert. Vom 16.1.1931 bis zum 10.8.1933 wurde ihm die Schulleitung an der Realschule in Langen als Studiendirektor übertragen. Nach Maßregelung und Degradierung zum Studienrat (Erläuterung unten) wurde er an die Ludwigs-Oberrealschule in Darmstadt strafversetzt. 1944 übernahm er die Leitung der Oberschule in Groß-Bieberau und der Ludwigsschule. Nach dem Zusammenbruch wurde er aufgrund seiner vielen Mitgliedschaften in NS-Organisationen nicht mehr in den Schuldienst aufgenommen. Scheuring wurde 1954 rehabilitiert.

Sein Wirken:

Lassen wir Scheuring selbst zu Wort kommen (aus der Anlage des Entnazifizierungsmeldebogen 1946): „Unmittelbar nach meiner Ernennung zum Studiendirektor (1931) setzte der Kampf gegen mich ein. Die HJ [Hitlerjugend] brachte ein gegen mich gerichtetes Flugblatt heraus, dessen Verfasser ein früherer Schüler Mischlich war. Ich trat in Langen nicht wie erwartet in die SA, sondern 1933 in den Stahlhelm ein, was mir durch Oberschulrat Blank als „Entfernung von der nationalsozialistischen Bewegung“ angerechnet wurde. Der feierlichen Pflanzung einer Hitlerlinde blieb ich fern. Widerwärtigkeiten verschiedenster Art folgten. [...] Ohne Angabe des Grundes und ohne die gesetzmäßige Umzugsvergütung wurde ich in eine Studienratsstelle nach Darmstadt zurückversetzt. In Langen wurde mir von Bürgermeister Göckel und dem Ortsgruppenleiter Beck der Vorwurf gemacht, dass ich an der Bestrafung von Angehörigen des nationalsozialistischen Schülerbundes am Realgymnasium zu Darmstadt beteiligt war, dass ich in Langen Schülern den Urlaub zur Teilnahme am „Reichsjugendtreffen 1932 in Potsdam“ nicht erteilte und für die Zuwiderhandelnden Bestrafung beim Ministerium ([...]) beantragt hatte, u. a. auch die Entziehung der Freistelle [besonders begabte oder bedürftige Lernenden konnten als Freistelleninhaber kein Schulgeld zu bezahlen] für die Tochter des damaligen Ortsgruppenleiters Beck.“

Rolf Herth, ehemaliger Lehrer der Dreieichschule, arbeitete Teile der Vorkommnisse auf. Es sei aber auch nicht unerwähnt gelassen, dass Scheuring durch seine Mitgliedschaften in der NSDAP und seinen Nebenorganisationen belastet war. Zudem konnte auch die Ausgestaltung einer Schulfeier am Vortag (!) des „Tag von Potsdam [konstituierende Sitzung des neugewählten Reichtags unter Führung Hitlers und der NSDAP am 21.3.1933]“ als vorauseilender Gehorsam oder Schadensbegrenzung nach dem bisher Vorgefallenem interpretiert werden. Das damalige Langener Wochenblatt vom 24.5.1933 berichtet: „Zur Vorbereitung des denkwürdigen Tages von Potsdam veranstaltete die Realschule am Montag, den 20. [März 1933] eine erhebende Feier, zu der sich die Lehrer und Schüler der Anstalt in der fahnengeschmückten Turnhalle versammelten. Nach gemeinsamem Gesang sprach Herr Studiendirektor Scheuring einleitende Worte, in denen er betonte, welch großer Vorteil es für die heutige Schülergeneration sei, daß die Regierung durch Veranstaltung von Feiern ihr Gelegenheit gebe, das große geschichtliche Geschehen dieser Tage mitzuerleben [...]“.

Philipp Schüler (*21.2.1891 +1945)

Philipp Schüler (*21.2.1891 +1945)

Biografie: Schüler wurde in Wallbach, eine kleine Gemeinde, die heute zu Brensbach im Odenwald gehört, geboren. Über Schul-, Militär- und Studienzeit ist nichts bekannt. In den 20er Jahren war er Lehrer an der Oberreal- und höheren Landwirtschaftsschule zu Groß-Umstadt. Bereits wenige Monate nach der Machtergreifung Hitlers wurde die Schule in Adolf-Hitler-Schule umbenannt. Am 10.8.1933 wurde Schüler an die Realschule nach Langen versetzt. Er leitete die Schule bis zum Zusammenbruch der NS-Herrschaft im Jahre 1945. Über seine Todesursache gibt es widersprüchliche Aussagen: Betzendörfer schreibt in der Festschrift zum 100jährigen Schuljubiläum, dass Schüler in den letzten Kriegstagen als Kompanieführer des Volkssturms in Freising bei München fiel. Dagegen verlauten zwei andere unabhängige Quellen, dass sich Schüler beim Herannahen der Amerikaner erschossen habe. Das Sterbenebenregister der Standesamtes Langen verzeichnet 1945 keinen entsprechenden Eintrag.

Sein Wirken:

Schüler war durch und durch Nationalsozialist. Dies belegen mehrere unabhängige Quellen. Pflichtgetreu im Sinne der nationalsozialistischen Partei leitete er die Schule. Hierzu gehörten das Abhalten von Gedenkfeiern, die Organisation von Schulfahrten, in denen die gesamte Schule für eine Woche in das Landschulheim Schloßborn fuhr, die Durchführung von allerlei Sammlungen von Wertstoffen, Kräutern und Geld, die Weiterbildung des Kollegiums, aber auch die Überwachung der Schulgemeinde.

1937 sollte die Schule auf Beschluss des Stadtrates ab dem kommenden Schuljahr zur Oberrealschule (d. h. Vollanstalt mit Abiturabschluss) ausgebaut werden. Am 30.12.1937 wurde Schüler als Schulleiter und Bürgermeister Göckel mitgeteilt, dass die Genehmigung durch die Landesregierung so gut wie erfolgt sei, allerdings wurde diese Information telefonisch am 30.1.1938 zurückgenommen. Damit war nicht nur der Traum zur Vollanstalt geplatzt, durch eine Schulreform wurde zudem die Schule von einer 6klassigen Realschule in eine 5klassige Oberschule umgewandelt. 1940 wurde dann wenigstens die Schule wieder 6klassig. Im Februar 1945 übernahm Schüler eine Volkssturmkompanie und gab damit die Schulleitung ab.

Als SA-Mann im Offiziersrang (Obersturmführer) war Schüler sehr stark involviert in das perfide System von Bespitzelung, Überwachung und Denunziation. Eigenmächtige Amtshandlungen und eine enge Zusammenarbeit mit Parteigenossen und der Gestapo sind daher nicht verwunderlich.

Dr. Johann Tüncher (*6.1.1907 +8.3.1986)

Dr. Johann Tüncher (*6.1.1907 +8.3.1986)

Biografie: Tüncher wurde in der Nähe von Langen in Ober-Roden geboren. Er besuchte das Gymnasium in Dieburg und schloss die Schule 1927 mit der Reifeprüfung ab. Dann studierte er in Innsbruck und Gießen Latein, Griechisch, Geschichte und Philosophie bis 1932. Anschließend war er Studienreferendar am Ludwigs-Georg-Gymnasium in Darmstadt, danach war er in der ersten Hälfte des zweiten Jahres an der Oberrealschule in Dieburg tätig. Er unterrichtete 1934 als Vertretungslehrkraft am Realgymnasium Darmstadt, bevor er eine Stelle an der Oberschule für Jungen in Heppenheim antrat und 1940 nach Langen strafversetzt wurde. Aufgrund von Äußerungen über die Herabsetzung der Leistungen der Wehrmacht, der Verweigerung des „deutschen Grußes“ (Hitlergruß) und übler Nachrede der Nazi-Partei geriet Tüncher immer stärker in den Blickfang des Schulleiters und der Nazi-Behörden. Er wurde Anfang 1942 vom damaligen Reichstatthalter Sprenger aus dem Beamtendienst entfernt. Zudem wurde er zum Kriegsdienst zur „Frontbewährung“ einberufen, den er mit Glück und Geschick überlebte. Von November 1945 an (der Schulbetrieb startete wieder im Februar 1946) wurde er als Leiter des neuen Realgymnasiums in Langen ernannt. Jedoch wurde er am 1.1.1949 wieder entlassen und nicht mehr in den Schuldienst eingestellt.

Sein Wirken: Aufgrund der sehr belastenden NS-Zeit war Tüncher bereits in gesundheitlicher und psychischer Hinsicht gezeichnet. Zudem hatte er eine Herkulesaufgabe vor sich: Am Ende des Krieges war das Schulgebäude teilweise als Lazarett verwendet worden, allerdings mangelte es bei Wiederaufnahme an allem, wie z. B. Bücher, Stühle und Papier. Viele Lehrkräfte waren noch im Entnazifizierungsprozess und standen nicht zur Verfügung, sodass nicht als Lehrkräfte ausgebildete Personen für den Unterricht eingesetzt wurden. Bei der Wiedereröffnung der Schule betrug die Schülerzahl 180, stieg aber bis zum Ende des Jahres 1946 auf 373 an. Unermüdlich und mit großem Eifer ging Tüncher die Lösung dieser Probleme an. Allerdings führten seine politischen Äußerungen, z. B. ein Boykott gegen eine Tbc-Schutzimpfung, und Verfolgungsideen zur Entlassung aus dem Direktoramt durch den damaligen Kultusminister Stein.

Dr. Karl Flöring (*2.12.1894 +1.8.1981)

Dr. Karl Flöring (*2.12.1894 +1.8.1981)

Biografie: In Friedberg in der Wetterau geboren besuchte Flöring das Ludwigs-Georgs-Gymnasium in Darmstadt und schloss die Schulausbildung 1913 mit der Reifeprüfung ab. Dann studierte er von 1913 in Freiburg, München und Gießen Geschichte, Germanistik, Kunstgeschichte und Staatswissenschaften. Vom Nov. 1914 bis Nov. 1918 war er im Kriegsdienst. Erst nach dem 1. Weltkrieg konnte er sein Studium fortsetzen und 1921 erfolgreich mit dem höheren Lehramt und seiner Promotion abschließen. Von Ostern 1921 besuchte er als Referendar die Liebig-Oberrealschule in Darmstadt und war danach ein Jahr in Detmold als Privatlehrer tätig. Ostern 1923 war er jeweils für ein Jahr an der höheren Bürgerschule in Groß-Bieberau, 1924 an der Oberrealschule in Butzbach und 1925 an der Deutschen Oberrealschule in Madrid angestellt, um dann von Herbst 1926 bis 1934 an der Realschule in Gernsheim tätig zu sein. Hier erfolgte auch seine Beförderung zum Studienrat. Anschließend war er Lehrer am alten Realgymnasium in Darmstadt bis zum 1.2.1946. Jedoch musste er auch im zweiten Weltkrieg von Ende August 1939 mit kurzer Unterbrechung bis Mai 1945 Kriegsdienst ableisten. Ab dem 1.2.1946 war er bis Dezember 1948 am Ludwig-Georgs-Gymnasium tätig, bevor er im Januar 1949 mit der Leitung des Realgymnasiums in Langen beauftragt wurde. Am 13.3.1960 wurde Flöring pensioniert, hielt aber noch ein Jahr lang nebenamtlichen Unterricht.

Sein Wirken:

Ein großer Meilenstein war die erste Reifeprüfung, die 1949 stattfand und lobenswerte Worte beim externen Prüfungsvorsitzenden Deister brachte. Die Behebung der Raumnot und die Beendigung des Schichtbetriebs (eine Klasse wurde vormittags, die andere nachmittags unterrichtet) fällt in die Ära Flörings, da 1958 der Neubau der Schule bezogen werden konnte. Aber auch einige Todesfälle (Dr. Kempe 1950 (Absturz in den Alpen), Boes 1951 (Folgen einer Kriegsverletzung), Rörig 1952 und Frau Hunkel 1953) musste Flöring hinnehmen. Auf der anderen Seite etablierte er ein Schulfest, dass alljährlich in der Burg Dreieichenhain stattfand. Er war im Kollegium und in der Schülerschaft geachtet und seine humane Grundhaltung, sein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und sein aufrechtes Wesen trugen zum Gedeihen der Schule bei. Zwei Auszüge aus seiner Abschiedsrede zeigen, wie aktuell seine Anliegen sind:

„Ich bin 4 Jahre im ersten Weltkrieg Soldat gewesen und noch einmal 5 Jahre im 2. Weltkrieg. Im ganzen also 9 Jahre außerhalb meines Lehrerberufs. Schicksal meiner Generation! Aber auch die Zeit zwischen den beiden Kriegen war belastet mit politischer Sorge, an der einzelne nicht vorbeigehen konnte. Die Weimarer Republik machte den redlichen Versuch, zu einem Ausgleich zwischen Humanität und Nationalgefühl zu gelangen und Deutschland in der Welt wieder zu Ansehen zu verhelfen. Ich habe mich diesem Wollen stets verbunden gefühlt. Wie tragisch war aber der Ausgang dieses Ringens! Die Starrheit der Gegner, die Weltwirtschaftskrise, die Verkennung der Weltlage und die überkommene machtpolitische Einstellung weiter Kreise unseres Volkes verhalfen einer Minderheit politischer Abenteurer zur Macht. In 12 Jahren verspielten diese alles: die Existenz des Reiches, ja mehr noch, die Ehre des deutschen Namens. Wir Ältere haben das alles erlebt und darunter gelitten. Manche haben sich täuschen lassen und als nationale Bewegung verstanden, was doch von Anfang an Überheblichkeit und nationalistischer Wahnsinn war. Manche haben geglaubt, daß die Kameradschaft des ersten Weltkrieges nun wieder lebendig würde und sind so in die Partei, in die SA und andere Verbände eingetreten. Ich habe mich immer davon ferngehalten, aber ich verkenne nicht, daß bei vielen ein idealistisches Wollen vorlag, und daß sie als Gutwillige in das Netz des teuflischen Prinzips geraten sind. Wir alle sind aber mit in die Tiefe gerissen worden, denn jenes System, einmal an die Macht gekommen, gab die Macht nicht mehr aus der Hand. Es gab keine Möglichkeit des Widerstandes, keine politische und persönliche Freiheit. Es war ein Rückfall in die Barbarei, Humanität erschien den leitenden Männern als Schwäche, Haßinstinkte gegen alles Anderwärtige wurden wachgerufen, das Recht des Stärkeren proklamiert, Brutalität wurde herrschendes Prinzip. Das Ende war vorauszusehen, aber es konnte nicht verhindert werden. Die Männer des 20. Juli haben diesen Versuch gemacht. Schließlich war Deutschland ein Trümmerhaufen und das deutsche Volk ausgeblutet und ins Nichts zurückgeschleudert.“

„Warum ich dies düstere Bild entrollt habe? Nicht nur, weil ich es miterlebt habe, sondern weil ich der Jugend, die hier versammelt ist, als Abschiedsgruß zurufen möchte: Seid euch klar darüber, daß die Politik unser Schicksal ist! Kümmert euch also um sie und steht nicht abseits! Laßt euch nicht verführen von falschen Propheten! Haltet fest an den Idealen der freiheitlichen Demokratie, die da sind: persönliche Freiheit, die sich der Gemeinschaft verpflichtet fühlt, Humanität, die sich auswirkt im Zusammenleben der Völker. Wenn ihr diese Mahnung beherzigt, dann bin ich überzeugt, daß sich alle Schwierigkeiten überwinden lassen, daß eine bessere Zukunft für jeden und für alle auftauchen wird, daß euer Leben auf dem düsteren Hintergrund unserer Vergangenheit glücklicher sein wird, als das unsrige war.“

Friedrich Schlüsselburg (*25.1.1906 +30.11.1995)

Friedrich Schlüsselburg (*25.1.1906 +30.11.1995)

Biografie: Schlüsselburg wurde in Eving-Dortmund geboren und legte 1925 an der Oberrealschule in Ludwigshafen die Reifeprüfung ab. Er studierte erfolgreich in Heidelberg und Frankfurt Physik, Sport und Chemie bis 1930. Sein Referendariat absolvierte er 1930 bis 1932 in Frankfurt am Main an der Helmholtz- und im zweiten Jahr an der Liebig-Oberrealschule. 1933 trat er eine Stelle am Städt. Gymnasium Oberlahnstein an. 1939 wurde er als Meteorologe zur Luftwaffe eingezogen und konnte im Januar 1946 nach kurzer britischer Gefangenschaft zurückkehren. Seit 1948 war er am Gymnasium Philippinum in Weilburg tätig, trat 1961 die Schulleiterstelle an der Dreieichschule an und blieb dort bis zu seiner Pensionierung 1971.

Sein Wirken:

Die Not der Nachkriegszeit geriet so langsam in Vergessenheit und die Schule erfuhr durch den Neubau in der Goethestraße einen rasanten Aufschwung. So gab es nach der Pensionierung von Flöring auch beachtenswerte 14 Bewerber auf die vakante Schulleiterstelle. Schlüsselburg erhielt die Stelle. Das Schulfest an der Dreieichenhainer Burg wurde zur Institution, Konzerte, Faschingsfeste und Theateraufführungen lockerten den Schulbetrieb auf. 1970 wurde die deutsch-französische Schulpartnerschaft mit Romorantin u. a. durch Manfred Jung ins Leben gerufen.

Die Schule erhielt mit Kunst- und Musik-Trakt (1963) und neuer Turnhalle (1968) weitere Gebäudeteile. 1962 wurde die Schule Ausbildungsschule für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. 1967 wurde die Schulträgerschaft wieder an den Kreis übergeben, die Kurzschuljahre 1966/67 verlangten von den Lehrkräften einiges ab, so mussten in anderthalb Jahren zwei Abiturdurchläufe stattfinden. 1969 verlor die Schule zudem die Jahrgänge 5 und 6 durch die Einführung der Förderstufe.

Die Vorboten der 68er-Bewegung zeigten sich auch in der Dreieichschule: Die Abiturfeier fand 1969 nur in nüchternem Rahmen statt. Schüler und Schülerinnen traten im gleichen Jahr in einen Streik, um auf die neue Schulraumnot und den Lehrermangel in den naturwissenschaftlichen Fächern aufmerksam zu machen. 1970 gab es Schülerproteste gegen die Einführung eines Numerus Clausus und Bombendrohungen führten zum Unterrichtsausfall. Schlüsselburg blieb bei diesen Reaktionen eher im Hintergrund.

Helmut Koch (*22.12.1928 +30.03.1988)

Helmut Koch (*22.12.1928 +30.03.1988)

Biografie: Koch wurde in Emsdorf bei Marburg geboren. 1941 trat er in das Staatliche Domgymnasium in Fulda ein. Im Januar 1944 wurde er als Luftwaffenhelfer im zweiten Weltkrieg eingezogen und geriet von März 1945 bis Juli 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Im Dezember 1945 setzte er seinen Schulbesuch wieder in Fulda fort und schloss die Schule mit der Reifeprüfung 1948 ab. Im Herbst des gleichen Jahres begann er an der Universität Marburg mit dem Studium in Philosophie, später folgten Mathematik, Physik und Politik. Er schloss das höhere Lehramtsstudium 1957 erfolgreich ab und absolvierte die zweijährige Referendarsausbildung in Gießen. 1959 wurde er an der Goethe-Schule in Neu-Isenburg eingestellt und übernahm am 6.12.1971 die Leitung der Dreieichschule. Unerwartet verstarb Koch 1988 an den Folgen eines Schlaganfalls.

Sein Wirken:

Koch übernahm die Schulleitung der Dreieichschule in unruhigen Zeiten. In vielen Bereichen musste er agieren, hier eine Auswahl:

Die 68er-Bewegung brach sich weiter Bahn. Ideologie-Kämpfe von linksgerichteten Gruppierungen griffen fundamentale schulsystemische Inhalte an. Auf der einen Seite standen viele Lehrkräfte und konservative Eltern und Lernende, die den Erhalt des bestehenden Schulsystems propagierten, auf der anderen Seite forderten politische Gruppierungen die Zerschlagung des sich selbsterhaltenen Machtsystems Schule, wie z. B. die Abschaffung der Noten, eine höhere Chancengleichheit, kleinere Klassen und eine bessere Ausgestaltung der schulischen Verhältnisse. Mit diesen Forderungen gingen Unterrichtsverweigerungen, Wandzeitungen und Wandparolen/-schmierereien, häufige Bombenalarme, Flugblätter und Demonstrationen einher. Die Schulgemeinde war zerrissen. Beispielhaft seien genannt: Der Schulball zur 125-Jahr-Feier der Dreieichschule (1975) wurde durch eine Bombendrohung erheblich gestört, Abiturfeiern und Schulfeste gab es in den 70ern nicht mehr, 1977 wurde kurzzeitig eine Umbenennung der Schule durch linke Schülergruppen in „Rosa Luxemburg-Schule“ durchgeführt und die Schulgemeinde spaltete sich bei der Entlassung des Lehrers Dieter König. Anhänger des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) verteilten Flugblätter vor der Schule, in denen zum Klassenkampf aufgerufen wurde. Missliebige Lehrkräfte, besonders Koch als Schulleiter, wurden in diesen Flugblättern öffentlich verunglimpft. Erst 1978 wurde das Schulklima wieder moderater, da u. a. Lehrkräfte wie Ruths und Gött bei der Schülervertretung erfolgreich für mehr Vertrauen warben. Anfang der 80er Jahre führte der Streit um die Startbahn West zu erbitterten Auseinandersetzungen, dies spaltete auch das Kollegium. Neue Lehrpläne und die Beschaffung neuer Lehrbücher führten zu Frustration und Verärgerung innerhalb der Schulgemeinde.

1983 verstarb überraschend Studienleiter Stief, der allseits beliebt war.

Die Schülerzahl stieg Anfang der 70er auf über 1000 und das Problem der Raumnot nahm wieder Fahrt auf. So wurden 1975 und 1982 insgesamt viel Pavillons mit jeweils zwei Klassenräumen errichtet, 1985 wurden zwei der Pavillons abgebaut und ein dritter wurde umgesetzt. 1979 wurde der Kunst- und Musiktrakt erweitert und 1987 konnte der große Naturwissenschaftstrakt (heutiger Gebäudeteil 1) bezogen werden. Hinzu kamen die Sitzmulde und eine Cafeteria.

Einige Schulreformen brachten große Umstellungen mit sich. 1976 trat eine Oberstufenreform in Kraft, in der die Klassenverbände durch ein Kurssystem abgelöst wurden. Dies führte zu großen schulorganisatorischen Umstellungen und die seit 1979 im Zeugnis abgebildete Abiturnote sorgte wegen des Notendrucks bei den Lernenden für Unmut. In den ersten vier Abiturdurchgängen konnten leistungsstarke Prüflinge bereits ihr Abitur ein halbes Jahr vorher ablegen. Die Abiturgags, die zu einer Dauerinstitution wurden, liefen oftmals aus dem Ruder, sodass auch in den 80ern so manche Abiturfeier nicht stattfand. Die Schulleitung wurde durch die Etablierung von drei Fachbereichsleitern und einem Studienleiter deutlich erweitert. 1987 konnten nach Verabschiedung des Schulfreiheitsgesetzes wieder vier Klassen der Jahrgangsstufe 5 aufgenommen, allerdings wurde damit die Raumnot wieder erneut angefacht. Im selben Jahr wurde zum ersten Mal ein Waldtag für die Klasse 7 durchgeführt, diese Veranstaltung ist seitdem fester Bestandteil des Biologie-Unterrichts.

Aber auch die Problematik der Raucherecke und der Haschisch-Konsum waren Themen, denen sich Koch stellen musste. Zuletzt sei noch die Zerstörung eines Kunstwerkes im Foyer von dem renommierten Lothar Quinte 1985 aufgrund von Umbaumaßnahmen erwähnt, dass in den Medien große Wellen schlug.

So nimmt es nicht Wunder, dass all dies bei Koch auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Herzinfarkt) und zu seinem überraschenden Tod 1988 führte. Ein Ausschnitt aus der Langener Zeitung vom 22.4.1988 sei hier zitiert: „Helmut Koch besaß neben guten fachwissenschaftlichen Kenntnissen und einem ausgewogenen pädagogischen Empfinden eine gütige Wesensart; er war seinen Schülern immer ein gerechter Erzieher. [...] Kollegium und Elternbeirat haben den Verstorbenen in seinen langen Jahren als Schulleiter im zwischenmenschlichen Umgang als aufrichtigen, äußerst angenehmen, verständnisvollen und hilfsbereiten Menschen, Vorgesetzten und Kollegen erlebt. Er war immer bereit, auch in schwierigen Situationen, zum Wohle von Kollegen, Schülern und Eltern einen Kompromiss, eine Lösung zu finden. Ganz besonders lag ihm das Gemeinschaftsleben der Schule, seiner Schule, am Herzen.“

Detlef Voigt (*1942)

Detlef Voigt (*1942)

Biografie: In Berlin geboren besuchte er dort die Paulsen-Schule und bestand 1961 die Reifeprüfung. Von 1961 bis 1967 studierte er an der Freien Universität Berlin u. a. Deutsch und Geschichte. Die Referendarsausbildung absolvierte er bis 1969 in Darmstadt und war für 15 Jahre Lehrer am Gymnasium in Gernsheim. 1984 wurde er persönlicher Referent des damaligen Kultusministers Schneider und 1986 sogar Leiter des Ministerbüros. Im August 1987 arbeitete er als Leitender Regierungsschuldirektor beim Darmstädter Regierungspräsidium. Am 30.9.1988 wurde er Schulleiter an der Dreieichschule und wirkte bis zum 31.1.2005 hier. Danach trat er in den Vorruhestand.

Sein Wirken:

Nach dem überraschenden Tod des Vorgängers Koch im März 1988 blieb die Schulleitung nicht lange unbesetzt. Voigt musste sich einer Reihe von Herausforderungen stellen:

Die Schule war äußerlich heruntergekommen, der Schulhof machte einen desolaten Eindruck und an vielen Stellen waren die Außenwände verschmiert. Bereits 1989 wurde der Schulhof saniert. Allerdings verging noch ein Jahrzehnt, bis die Wandschmierereien endgültig verschwanden. In dem von der Schulleitung stark unterstützten und von Lehrern und Schülern gemeinsam durchgeführten Projekt „Paint together“, initiiert von Frau Hetz, konnte 2000 und 2001 das äußerliche Bild der Schule nachhaltig und sehr positiv verändert werden.

Es galt aber auch, die wieder aufkommende Raumnot durch die neu hinzugekommene Unterstufe zu lindern. In den 90er Jahren waren zu große Klassen für die vorhandenen zu kleinen Klassenräume ständiger Diskussionsstoff für die gesamte Schulgemeinde. Hierbei forcierte Voigt maßgeblich die Forderungen einer Erweiterung der Schule. Endlich wurde mit dem ersten Spatenstich am 11.06.1999 mit dem Bau des heutigen Gebäudeteils 8 begonnen, der 2000 fertiggestellt wurde und damit die Raumnot linderte. Zudem wurden kurze Zeit später auch die alten Toilettenanlagen abgerissen.

Die Personalsituation verändert sich in den 90er Jahren wenig, bedingt durch die geburtenschwachen Jahrgänge war der Lehrerbedarf meist abgedeckt und Einstellungen erfolgten nur in geringem Umfang. In dieser Zeit mussten auch einige Todesfälle im Kollegium beklagt werden: 1991 verstarb nach schwerer Krankheit Frau Jakob, die im Stundenplan tätig war, 1995 folgte der überraschende Tod von Zscherneck und 1997 verschieden die Sportlehrerin Frau Schneider, die plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, und Frau Gindorff (ehem. Hagelgans). In den Nuller-Jahren kam dann Bewegung in die Personalzusammensetzung, war doch das Kollegium überaltert und ein Generationenwechsel kündigte sich an.

Politische Akzente fehlten nicht: Am 21.12.1988 fand ein Aktionstag gegen Neonazismus und Ausländerfeindlichkeit statt, ausgelöst von neonazistischen Umtrieben in Langen. Ein Highlight war eine Diskussion des damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, mit Lernenden der Dreieichschule am 1.6.1994. 1995 schlug eine geplante Arbeitszeitverlängerung für Lehrkräfte hohe Wellen. Immer wieder wurde auf die prekäre Bildungssituation aufmerksam gemacht. Am 18.11.2003 nahm die Schule an einem hessenweiten Aktionstag gegen sozialen Kahlschlag und Kürzungen im Bildungswesen teil.

Aus dem Förderkreis wurde 1993 der „Freundeskreis der Dreieichschule e.V.“ mit mehr Möglichkeiten der Unterstützung als eingetragener Förderverein der Schule. Im gleichen Jahr wurde durch Verordnung ein neues Schulgremium ins Leben gerufen, die Schulkonferenz, die weitreichende Befugnisse erhielt. Im Schuljahr 1993/4 wurde versuchsweise das Fach „IKG“ (Informations- und Kommunikationstechnische Grundbildung) an der Dreieichschule im Jahrgang 8 eingeführt und ab 1995/6 blieb es jahrelang fester Bestandteil des Schulcurriculums und war eine Hinführung zum Fach Informatik. Ende der 90er Jahre musste jede Schule ein Schulprogramm erstellen, was zu einer Fülle von Sitzungen der Fachschaften und weiterer Schulgremien führte. 2002 wurde eine erste Fassung verabschiedet. In den nächsten Jahren sollte das Schulprogramm noch viele Überarbeitungen und Ergänzungen erfahren. Die Schule erhielt 2000 eine Website (www.dreieichschule.de), die von Peter Oeben-Heinrichs initiiert wurde und fast 20 Jahre Bestand haben sollte. 2004 wurde noch eine weitere schulische Veranstaltung ins Leben gerufen: Zum ersten Mal wurde eine Woche lang der komplette Jahrgang 7 in Oberbernhards (Rhön) in der Selbststärkung geschult, maßgeblich waren Heidrun Weigel und Nadine Werle (heute Krasa) daran beteiligt. Später erhielt die Veranstaltung den Namen „Wir sind (eine) Klasse“.

Im Jahr 2000 stand die 150 Jahrfeier im Fokus. In der Jubiläumswoche vom 2. bis 9.9. gelang es der gesamten Schulgemeinde inkl. Pensionäre und ehemalige Lehrkräfte ein buntes Programm zu gestalten. Stellvertretend seien genannt: die Ausstellung „150 Jahre Dreieichschule Langen“ von Rolf Herth, die Aktion „Briefe an die Zukunft“ von Dr. Herdt (die Briefe werden erst im Jahre 2100 geöffnet), ein Festumzug durch die Stadt, das Lehrertheater „Gott“ von Woody Allen unter Regie von Thomas Sturmfels, in der Voigt die Rolle des Trichinosis hervorragend ausfüllte, und der Jubiläumsball in der Stadthalle.

In Voigts Vorwort zum Jahrbuch 2002 ist seine positive und tatkräftige Einstellung zur Schule gut erkennbar, so sagt er: „Eine Schule ist nicht nur die Summe ihrer Unterrichtsveranstaltungen in ihrem Gebäude. Als Ganzes erscheint sie nur, wenn Beziehungen und Zusammenhänge ein Profil entstehen lassen. Mitarbeit und Zusammenarbeit, Initiativen und Beziehungen sind das Kennzeichen einer lebendigen Schule. Nach außen wird sie erkennbar in den Ergebnissen solcher inneren Prozesse.“

Bernhard Zotz (*1955)

Bernhard Zotz (*1955)

Biografie: In Darmstadt geboren besuchte Zotz bis 1973 die Lichtenbergschule Darmstadt. Nach dem Grundwehrdienst studierte er katholische Theologie und Biologie für das Lehramt in Marburg. 1980 folgte das Referendariat an der Edith-Stein-Schule in Darmstadt, und 1982 trat Zotz zum ersten Mal eine Stelle an der Dreieichschule an und war 1992 bis 1994 an der Schulabteilung des Regierungspräsidiums in Darmstadt abgeordnet. Anschließend unterrichtete er 5 Jahre am Lessing-Gymnasium Lampertheim. Als Studienleiter baute er in der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim (Odenwald) eine Oberstufe auf und verweilte fünfeinhalb Jahre dort. Im Februar 2005 wurde er Schulleiter und wirkte zum zweiten Mal an der Dreieichschule bis zum Januar 2013, danach übernahm er auf eigenen Wunsch eine Schulleitung am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim. Seit 2018 war er in seiner letzten Station am Schulamt für den Landkreis Bergstraße und Odenwald tätig.

Sein Wirken:

Zotz übernahm die Schule in einer Zeit, in der auch im Kollegium ein Generationenwechsel stattfand. Viele Pensionierungen von altgedienten Kolleginnen und Kollegen, die oftmals 30 und mehr Jahre an der Dreieichschule tätig waren, hinterließen einen hohen Einstellungsbedarf. Trotz der seit 2006 geltenden „Unterrichtsgarantie plus“ der hessischen Landesregierung musste Zotz einen erheblichen Aufwand betreiben, geeignete Lehrpersonen zu finden, da der aktuelle Arbeitsmarkt keine frisch ausgebildeten Lehrkräfte mehr hergab. Quer- und Seiteneinsteiger, nicht als Lehrkräfte ausgebildete Akademiker, Studenten und Pensionäre aus anderen Berufssparten mussten diese Lücke schließen. Zeitweise waren 30 Personen aus dieser Gruppe an der Dreieichschule beschäftigt. Der hohe Unterrichtsausfall blieb trotzdem lange ein Thema. Ab 2005 wurde durch das neue Lehrerbildungsgesetz verfügt, dass Lehrkräfte sich fortbilden müssen und dies durch sogenannte Fortbildungspunkte in einem Qualifizierungsportfolio nachzuweisen haben. Zotz verteilte solche Zertifikate, z. B. für die Mitarbeit in Arbeitsgruppen oder für die private Fortbildung durch das Lesen von Fachliteratur. Das Punktesystem war nur einige Jahre en vogue.

Organisatorisch galt es, den Wechsel der Dreieichschule von G9 zu G8 mit allen organisatorischen Schwierigkeiten (z. B. Schulfahrten, Fremdsprachencurricula, Betriebspraktika) zu meistern. Es wurde eine Erziehungsvereinbarung erstellt, die 2007 von allen Lernenden, Eltern und Lehrkräften unterschrieben wurde. 2008 wurde Wahlunterricht eingeführt, hier mussten nun die Lernenden 5 Stunden Zusatzunterricht verteilt auf die Jahrgänge 5 bis 9 ableisten. Im gleichen Jahr fand eine Schulinspektion statt, d.h. eine kleine Gruppe von Inspektoren, die auch Lehrkräfte waren, schaute sich über mehrere Tage unangekündigt Unterricht an und durchstöberte die Konferenzprotokolle der Schulgremien und das Schulprogramm. Die Dreieichschule erhielt fast durchgehend gute Bewertungen, in der Transparenz der Leistungskriterien musste die Schule noch nachbessern. Am 14.2.2009 fand der erste „Tag der offenen Tür“ statt. Die Resonanz war sehr positiv und die Veranstaltung gehört seitdem zum festen Bestandteil des Schulkalenders. 2010 wurde ein Beratungsteam aus mehreren Lehrkräften etabliert. Das Schulprogramm wurde 2012 überarbeitet und eine verbindliche Handyregelung trat im selben Jahr in Kraft.

Die Baustellen an der Dreieichschule hörten (noch) nicht auf. 2007 wurde die neue Turnhalle, eine Dreifelderhalle, eingeweiht und eine Haussanierung (Fenster) wurde durchgeführt. 2009 wurde die alte Sporthalle komplett saniert, die Pflasterung des neuen Schulhofes (heute Schulhof 2) abgeschlossen und eine Mensa errichtet. Durch die neue Mensa erhielt die Dreieichschule den Status „Schule mit pädagogischer Mittagsbetreuung“, was erfreulicherweise mit einer Budget-Aufstockung verknüpft war.

Weitere Schlaglichter waren: Besuch der damaligen Kultusministerin Karin Wolff (3.9.2007) und die überraschenden Pfingstferien 2009, da aufgrund des Turnfestes die Schule als Übernachtungsgelegenheit herhalten musste und so kein Unterricht in der Woche nach Pfingsten stattfand.

Heidi Höreth-Müller (*1951)

Heidi Höreth-Müller (*1951)

Biografie: Nach dem Abitur 1970 an der Bachgauschule in Babenhausen und dem Lehramtsstudium in Gießen und Frankfurt in den Fächern Deutsch und Englisch absolvierte Höreth-Müller ihr Referendariat an der Kaiserin-Friedrich-Schule in Bad Homburg. Sie war 20 Jahre an der Weibelfeldschule in Dreieich-Sprendlingen, bevor sie 1999 als Fachbereichsleiterin an die Rudolf-Koch-Schule nach Offenbach wechselte. 2005 kam sie nach Langen und war zuerst als stellvertretende Schulleiterin tätig. Nach dem Weggang von Zotz übernahm sie im Februar 2013 bis zum Sommer 2018 die Schulleitung. Zudem musste sie auch noch am Ende ihrer Dienstzeit die Rudolf-Koch-Schule mitleiten.

Ihr Wirken:

Als erste große Herausforderung nach dem Weggang von Zotz musste Höreth-Müller federführend einen doppelten Abiturjahrgang 2013 mit 273 Prüflingen bewältigen, da durch den G8/G9-Wechsel zwei Jahrgänge zeitgleich Abitur hatten. Im gleichen Jahr wurde auch der Rückgang zu G9 beschlossen. Die Schulinspektion aus 2013 wurde evaluiert. Ein Schulcurriculum wurde zwischen 2015 und 2017 generiert, in dem die Fachschaften in Anlehnung an kompetenzorientierte Lehrplanvorgaben Fachcurricula für die Sekundarstufe 1 erstellten. In ihre Zeit fielen auch viele Projekte zur Modernisierung und Digitalisierung der Dreieichschule, wie die Ausstattung zweier Klassenräume mit neuen Tafeln und die Einführung einer Stundenplan-App (2016), die Schule bekam 2018 durch den Schulträger WLAN und die Erstellung eines Medienkonzeptes wurde in Angriff genommen, um die Schule auch flächendeckend mit neuen Medien (digitale Tafeln) auszustatten. Wegen der zunehmenden Flüchtlingszahlen aus den Krisengebieten in Syrien und Afghanistan wurde 2016/17 eine Intensivklasse installiert.

Nicole Ott (*1962)

Nicole Ott (*1962)

Biografie: In Offenbach am Main geboren besuchte Ott bis 1981 die Albert-Schweitzer-Schule in Offenbach (Main). Danach studierte sie bis 1986 an der Universität in Frankfurt Evangelische Theologie und Germanistik für das Lehramt an Gymnasien. Ihr Referendariat leistete sie erfolgreich bis 1988 am Adolf-Reichwein-Gymnasium in Heusenstamm ab. Aufgrund der damals sehr angespannten Lage auf dem Stellenmarkt erhielt sie nur befristete Lehraufträge an einer Schule in Maintal-Bischofsheim. Nach einem Fernstudium der EKHN im Bereich Erwachsenenbildung arbeitete sie unter anderem bei der evanglischen Familienbildungsstätte in Offenbach. 1998 war sie Lehrkraft an der privaten Marianne-Frostig-Schule in Offenbach und trat 2001 die Stelle an der Dreieichschule an, wo sie 2014 stellvertretende Schulleiterin wurde und seit Sommer 2018 die Schulleitung übernahm, 2019 folgte dann die Ernennung zur Oberstudiendirektorin.

Ihr Wirken:

Ott trieb die Digitalisierung der Schule rege voran. 2018 wurde ein Schulportal eingerichtet, 2019 wurde die veraltete Schulhomepage neu aufgelegt, 2020 fanden die ersten Konferenzen online statt und 2023 in den Osterferien wurde die gesamte Schule mit digitalen Tafeln ausgestattet, die Kreidetafeln waren ab sofort Geschichte.

Eine große Belastungsprobe war die Corona-Zeit, die im März 2020 in das Schulleben massiv hereinbrach. Ständig neue Verordnungen musste Ott in der Schulgemeinde umsetzen, Diskussionen über Testverfahren und Hygienestandards waren an der Tagesordnung, die Organisation und Durchführung von Distanz- und Wechselunterricht brachten alle Lehrkräfte inklusive der Schulleitung an die Grenzen der Belastbarkeit. Die Corona-Abiturjahrgänge 2020 und 2021 mit veränderten Prüfungsbedingungen und einer Vielzahl an Hygiene- und Testvorschriften wurden gut durch das Abitur geführt. Die Zunahme an pädagogischen und psychologischen Problemen war in der Schülerebene deutlich spürbar. Ende 2022 war die letzte große Infektionswelle überwunden und die Schule konnte mehr oder weniger zum Normalbetrieb zurückkehren.

2018 wurde mit Frau Bahtiyaroglu die erste Schulsozialarbeiterin an unserer Schule eingestellt. Ihr folgten weitere Einstellungen. Aber auch einige Intensivklassen wurden etabliert, die vorläufig letzte lief bis Juli 2025.

Durch die Rückkehr zu G9 war die Dreieichschule im Herbst 2022 wieder in neun Jahrgangsstufen komplettiert, was schlagartig die Schülerzahlen von 1300 auf fast 1500 hochschnellen ließ. Die neu aufkommende Raumnot konnte durch die Aufstellung von vier Klassenraum-Containern im Jahre 2020 und sechs weiteren im Jahre 2023 abgemildert werden. Baumaßnahmen für einen Erweiterungsbau der Dreieichschule sind in Planung, nachdem lange nach einer Lösung des Baugeländes gerungen wurde und es Grabenkämpfe um den benachbarten Stadtgarten gab, der nicht zur Bebauung genutzt werden soll.

Highlight war 2022 ein Gerücht über eine geplante Zerschlagung der Dreieichschule, u. a. von der Grünen-Fraktion in Langen lanciert. Durch eine klare und rasche Stellungnahme der Schulleitung konnte eine Zerschlagung auf der Kreistagssitzung am 20.6.2022 abgewendet werden.

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb am 13.10.2023 Alexander Weigand, als Kollege und Pädagoge war er in der Schulgemeinde sehr beliebt gewesen.

2024 wurden zum ersten Mal Nichtschülerprüfungen im Abitur abgenommen. Zu aller Entsetzen schaffte keiner der fünf Prüflinge das reguläre Abitur.